Entwicklung nutzerzentrierter Produkte

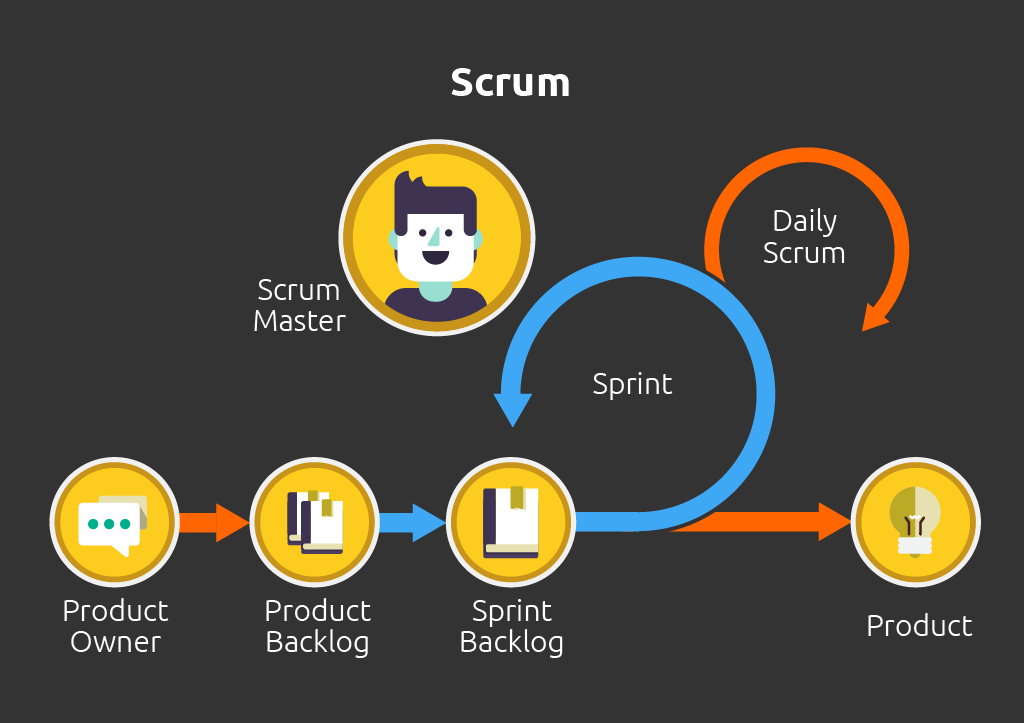

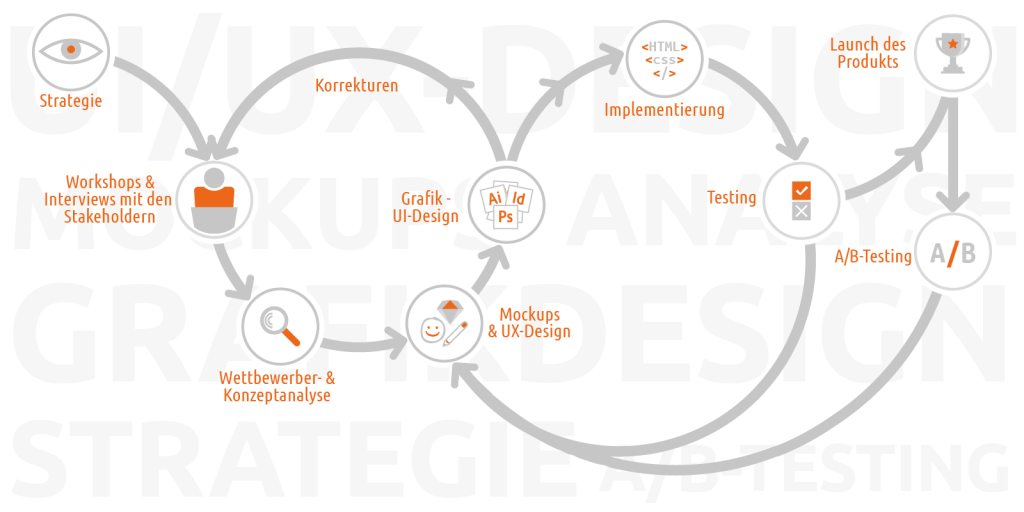

Die Entwicklung nutzerzentrierter Produkte erfordert einen strukturierten Designprozess. Im agilen Rahmenwerk von Scrum präsentiert sich dieser Prozess als iterativ und kollaborativ, wie die vorliegende Grafik veranschaulicht.

Strategieentwicklung

Der initiale Schritt umfasst die Strategieentwicklung und die Durchführung von Workshops und Interviews mit Stakeholdern. Diese Phase dient der Definition der Produktvision, der Ziele und der ersten User Stories, die in den Product Backlog einfließen. Sie entspricht der Product Backlog Verfeinerung und der Sprintplanung in Scrum.

Wettbewerber- und Konzeptanalyse

Anschließend erfolgt die Wettbewerber- und Konzeptanalyse. Diese dient der Informationsgewinnung und Ideengenerierung für erste Designansätze und kann in den frühen Sprints umgesetzt werden.

Mockups und UX-Designs

Die eigentliche Designarbeit innerhalb eines Sprints beginnt mit der Erstellung von Mockups und UX-Designs. Wireframes und Prototypen visualisieren die Benutzerführung und Interaktionen und werden im Sprint Review präsentiert.

Grafik- und UI-Design

Darauf aufbauend wird in weiteren Sprints das Grafik- und UI-Design entwickelt. Die Grafik zeigt, dass Korrekturen basierend auf Feedback zu Anpassungen in vorherigen Designphasen führen. Diese Iterationen sind ein zentrales Element des Scrum-Prozesses.

Implementierung

Parallel zur Designentwicklung erfolgt die Implementierung durch das Entwicklungsteam. Eine enge Abstimmung zwischen Design und Entwicklung ist für die erfolgreiche Umsetzung der Designspezifikationen entscheidend.

Testing

Nach der Implementierung erfolgt das Testing. Das Feedback aus Usability- und technischen Tests wird erfasst und fließt in den Product Backlog ein, um in zukünftigen Sprints adressiert zu werden.

A/B-Testing

Ein Instrument zur Optimierung des Designs ist das A/B-Testing, bei dem verschiedene Designvarianten mit Nutzern verglichen werden, um datenbasierte Entscheidungen für nachfolgende Sprints zu treffen.

Launch

Der Launch des Produkts markiert die Freigabe eines Inkrements. Der iterative Prozess setzt sich jedoch nach dem Launch durch kontinuierliches Testing und A/B-Testing fort.

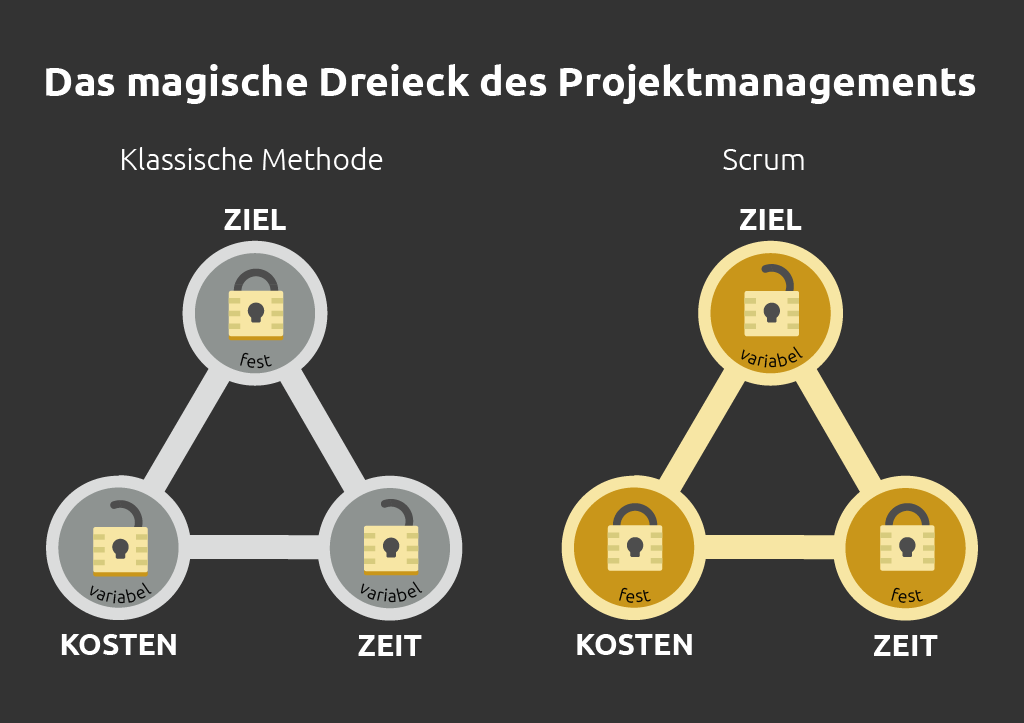

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Der Designprozess im Scrum-Umfeld ist durch Iteration, frühes Feedback und die enge Zusammenarbeit des Teams gekennzeichnet. Anstelle eines linearen Vorgehens ermöglicht dieser agile Ansatz eine flexible und nutzerzentrierte Produktentwicklung, bei der Designentscheidungen kontinuierlich überprüft und angepasst werden.