Automatisiert. Integriert. Effizient.

Mit dem Software Quality Framework (SQF) hebt galaniprojects die Qualitätssicherung auf ein neues Niveau – durch intelligente Automatisierung, klare Prozesse und nahtlose Integration in bestehende Entwicklungsumgebungen.

Die Herausforderung: Qualitätssicherung unter Druck

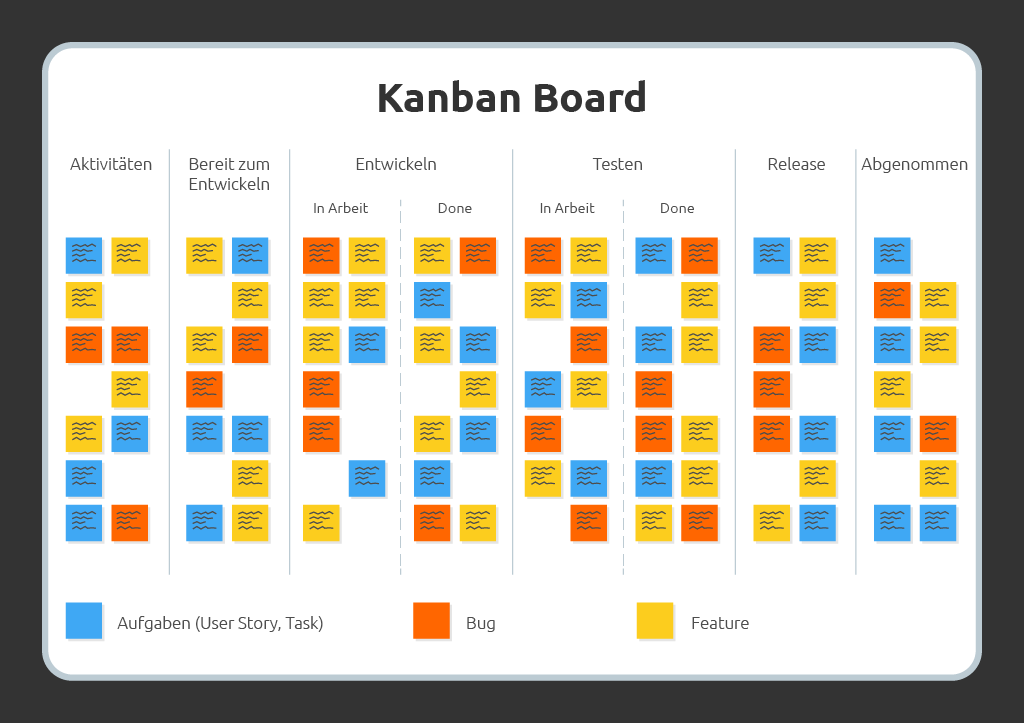

In vielen Unternehmen sind die Rollen rund um Produktentwicklung, Testing und Abnahme nicht klar getrennt. Entwicklungsteams und Product Owner tragen gleichzeitig Verantwortung für Code, Tests und Qualitätssicherung. Diese Überlastung führt in der Praxis oft dazu, dass essenzielle Maßnahmen – wie systematisches Testen, saubere Dokumentation oder Performance-Optimierung – nur unzureichend umgesetzt werden.

Zudem sind Prozesse häufig durch Medienbrüche gekennzeichnet: User Stories, Testfälle, Automatisierungsskripte und Reports existieren nebeneinander – aber nicht miteinander. Das Resultat: Fehlerhafte Testergebnisse, redundante Arbeit, mangelhafte Dokumentation und unnötige Kosten.

Unsere Antwort: SQF – ein integriertes Framework für durchgängige Qualität

Das Software Quality Framework (SQF) wurde bei galaniprojects mit dem Anspruch entwickelt, den gesamten Softwaretestprozess – von der Testfallerstellung bis zur Bugmeldung – vollständig zu automatisieren. Dabei steht nicht die reine Testautomatisierung im Vordergrund, sondern ein ganzheitlicher, KI-gestützter Qualitätsansatz.

Was SQF leistet – auf einen Blick

SQF ermöglicht die End-to-End-Automatisierung aller Schritte der Qualitätssicherung:

- Automatisierte Testfallerstellung auf Basis von Anforderungen (User Stories)

- Automatisierte Generierung von relevanten Testdaten

- Vollständige Automatisierung der Testprogrammierung und -durchführung

- Nahtlose Integration der Testergebnisse in Testmanagement-Systeme

Das Framework schafft eine strukturierte, skalierbare Umgebung, in der Qualität kein Zusatzaufwand mehr ist – sondern Teil des Prozesses.

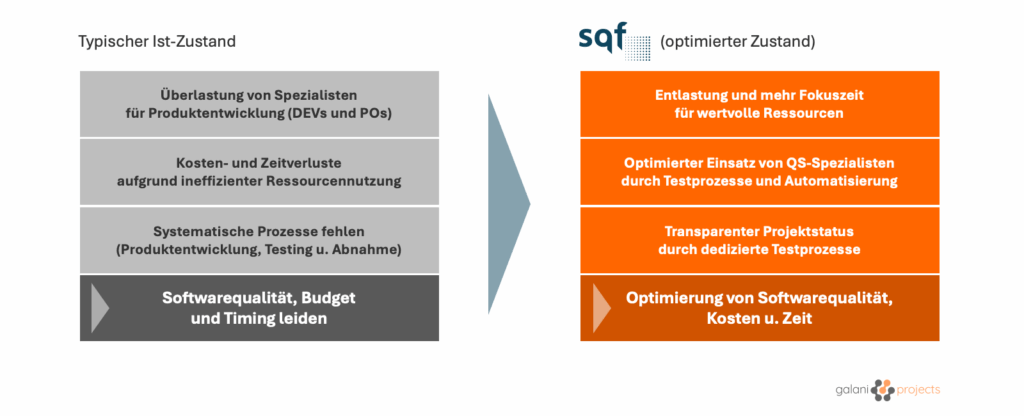

Vom Status Quo zur strukturierten Qualität

Wo heute noch manuelle Aufgaben Zeit und Ressourcen binden, schafft SQF klare Abläufe, Transparenz und Effizienz. Durch die Integration moderner Tools und Methoden wird Qualitätssicherung zu einem messbaren, nachvollziehbaren und wiederverwendbaren Bestandteil der Softwareentwicklung.

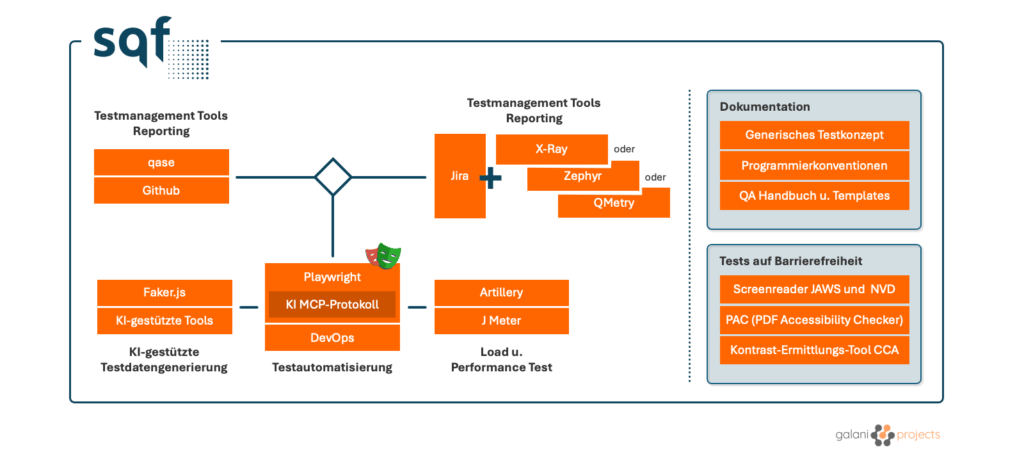

SQF bringt folgende Komponenten zusammen:

- Ein generisches Testkonzept, das projektübergreifend einsetzbar ist

- Moderne Tools für Testmanagement und Automatisierung

- Performance- & Loadtests zur Skalierbarkeit

- Barrierefreiheitstests für inklusive digitale Produkte

- KI-Agenten, die Konfigurationen, Testdaten und Automatisierung übernehmen

- Ein DevOps-kompatibles Setup, das kontinuierliche Integration und Auslieferung ermöglicht

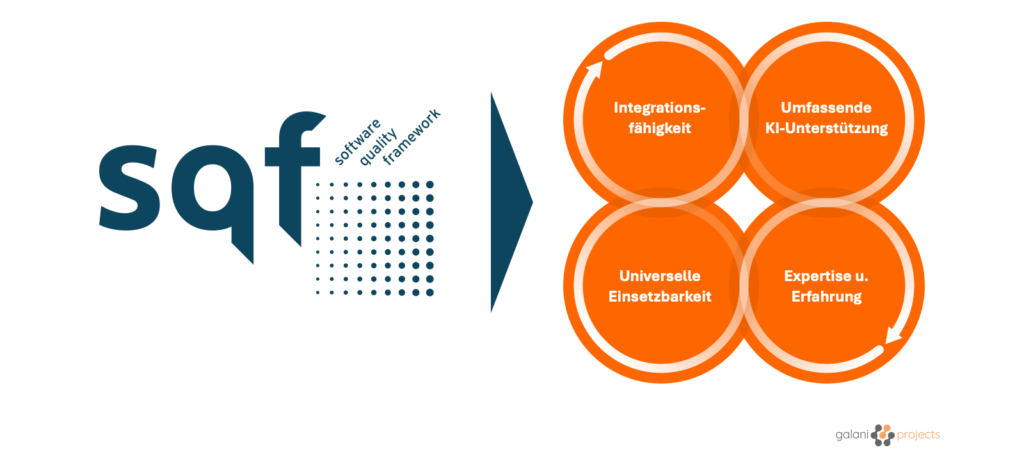

Warum SQF? Die Vorteile auf einen Blick

- Effizienzgewinn: Weniger manuelle Tätigkeiten, schnellere Abläufe, geringerer Aufwand

- Höhere Softwarequalität: Frühzeitige Fehlererkennung und stabile Releases

- Skalierbarkeit: Für kleine, mittlere und große Teams und Projekte geeignet

- Technologische Unabhängigkeit: Einsetzbar für alle browserbasierten Systeme

- Nahtlose Integration: Passt sich Ihrer bestehenden Systemlandschaft an

- KI-Power: Unsere KI-Agenten übernehmen Routinen, beschleunigen Prozesse und sichern Qualität

Bewährt in der Praxis – bereit für Ihre Projekte

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Qualitätssicherung und der Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen aller Größenordnungen ist SQF auf eine Vielzahl an Technologien und Plattformen vorbereitet: von Microsoft Dynamics über Salesforce bis hin zu WordPress, Webflow und Blockchain-DApps.

Dabei bleibt eines stets im Fokus: Transparente Qualität, die wirkt – und skaliert.

Sie möchten mehr erfahren oder frühzeitig ein Pilotprojekt starten?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die nächste Stufe der Qualitätssicherung zu erreichen.